中国人は共同生活に慣れている?

ある日、上海で内モンゴル出身者の通訳と、住まいについての会話になった。少し違和感を覚えたので紹介しよう。

スタッフ 『家賃が高くて、ルームシェアしてくれる人を探している。』

私 『引っ越したの?_』

スタッフ 『いえ、以前一緒に住んでた女性が出て行ったから。』

私 『彼女がいたのか〜‼︎ 別れたんだね…残念、次があるさ。』

スタッフ 『いえ、見知らぬ女性です。会話もないし、何もないですよ。ハハハ』

確かに上海は不動産は青天井であり、最低でも5000元(7.5万円)くらいは掛かる。大体大卒初任給と同じくらいである。ちなみに重慶だと、最低1000元からあるwww。

いやいや、そんなことよりも、違和感を覚えたのは、”見知らぬ女性と2人でルームシェアしていること”である。個人的には、出張先ホテルなど2人で同じ部屋に泊まるなど、『絶対に嫌』と感じる方なので、『中国人は共同生活に慣れているのか?これが普通?』などど考えてしまったのである。

後々、色々な中国人に聞くと、ルームシェアしている人は結構いる。いずれも見知らぬ人である。『生活の為に我慢しているんだろうな』と感じるのと同時に『中国人は同じ部屋での共同生活に慣れているんだ』と認識した一幕であった。確かに会話する時の顔の近さなど、日本人の考えるパーソナルスペースよりすごく近いし、妙に納得したのであるwww。

農村に若者は住んでいない事実を数値化しよう

市場調査で、よく農村にも足を運ぶのだが、いつも思う事がある。それは、農村に若者がいないことである。『日本と同じく限界集落化が進んでいるんだなあ~』と感じていた。かつては毛沢東の徴農政策により、都市部の若者を農業に従事する事を義務化し、思想改造を試みた時代もあり、多く在住したのだろうと推測されるが、近年では、出稼ぎ人口を除いても農村人口5.9億人:43%に対し、GDP:9.6%という数字を見ても、『農業は人口の割に儲からない』という貧困である事が分かる。当然若者は都市部に出稼ぎに行くのだろうと安易に推測できるのである。

最近の問題となっている李首相の『月収1000元以下(1.5万円)で暮らしている人が6億人いる』発言と照らし合わせても、大体合致する数字である。

私の農村での市場調査の目的は、農村の実態を把握する事である。行って『若者いませんでした~』という定性データではイマイチ説得力がない。何とか数字化出来ないか⁉ と頭を悩ませた結果、社内アンケートを実施する事とした。十数名であるが、大卒の若者であり、殆どが農村や県出身者である。彼らは大卒であるから、たとえ農村出身であっても、超優秀なのだが、これが想像を超える新たな発見となったのである。

衝撃のアンケート結果

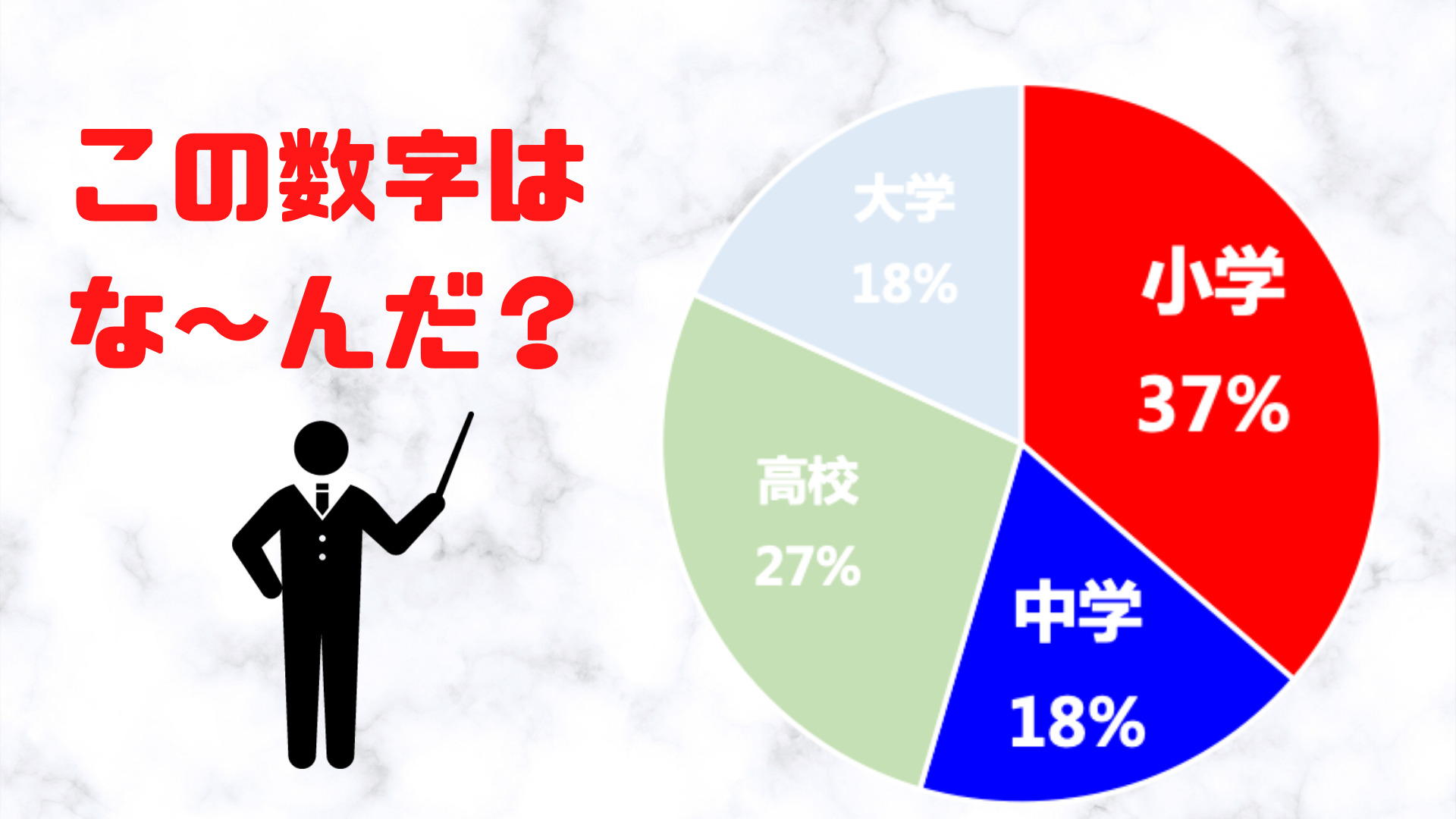

アンケート目的の『農村には若者はいない』という調査に関しては”94%の若者が、都市部へ就職する”という満足の結果であったが、それ以外に衝撃の事実が判明したのである。

衝撃の事実とは、農村出身者の中で、小学生から親元を離れて学校に通う割合は37%‼ 中学からも入れると55%‼ と衝撃の数字であった。なんと!2人に1人が、小学生、中学生から親元を離れて下宿しているのである。もちろん、社会の仕組み的に、学校が宿舎を準備していることもあるが、驚愕の数字である。

本人に直接聞いてみると、農村には小学校がなく、隣町の小学校に下宿という形で宿舎に寝泊りするらしい。そして、週末のみ実家に帰ってくるといった生活であった。それにしても、小1からというと…6歳から。親の愛情が一番欲しい時期であろうに…と衝撃を受けるのであった。また、20人弱の生徒が、一つの大部屋での生活らしい……いわゆるタコ部屋で、幼少期を過ごすのである。

幼少期の過ごし方による中国人の性格形成

私の持論の一つに『幼少期の過ごし方によって、性格が形成され、人間関係の付き合い方が変わる』と信じている。いわゆる『三つ子の魂百まで説』である。幼少期を大人数の共同生活で過ごすことによって、人間関係の付き合い方、自分の守り方、そして、家族の恋しさや大切さなどを体験学習するのでは、ないだろうか。これが共同生活なのだから四六時中であり、幼少期には特に刷り込まれやすいものである。

もしかしたら、日本人と中国人の決定的な発想や思想の違いは、この幼少期の過ごし方が決定的に違うことから生まれるのかもしれない。と思わずにはいられないのである。

- ルームシェアなど共同生活に慣れている

- パーソナルスペースが近い

- 他人事に無関心になることができる

- 愛情に飢えており、家族の絆ファーストである

- なにより家族を大切に考え、行動できる

- 親友とそれ以外に割り切れる

- 共同より競争思考

どうであろうか⁉︎ これは、あくまで私個人が想定する中国人の根底思想なのであるが、そのルーツを辿っていくと、『幼少期の過ごし方にあるのでは?』という結論に至ったのである。

もちろん、この限りではないが、日本人とは決定的に違う発想や思想の原点はここにあるかもしれない。自分自身の体験でいうと『性格は変えられない』ものであり、確かに幼少期からなんら変わることができない自分がいるので、余計にそう感じるのかもしれないwww。

コメント